Une histoire des colonnes

texte

En 1691 l’architecte Charles d’Aviler publie son Cours d’architecture, une traduction et expansion du traité La regola delle cinque ordini d’architettura de Giacomo Barozzi de Vignola (1562). Comme le titre le suggère, cette dernière publication propose une «règle» détaillée qui permettrait à l’architecte d’utiliser avec précision les cinq ordres d’architecture légués par l’Antiquité romaine: le toscan, le dorique, l’ionique, le corinthien et le composite. Dans ce but, le traité de Vignola fournit un système modulaire sophistiqué, expliqué dans des dessins qui montrent tous les aspects des ordres en grand détail. Grâce à ce corpus visuel exemplaire, ces modèles ont exercé une grande influence sur l’architecture européenne. La traduction de d’Aviler est une des multiples éditions et traductions issues depuis la fin du XVIe siècle dans toutes les langues européennes majeures, souvent adaptées ou complétées par d’autres modèles.

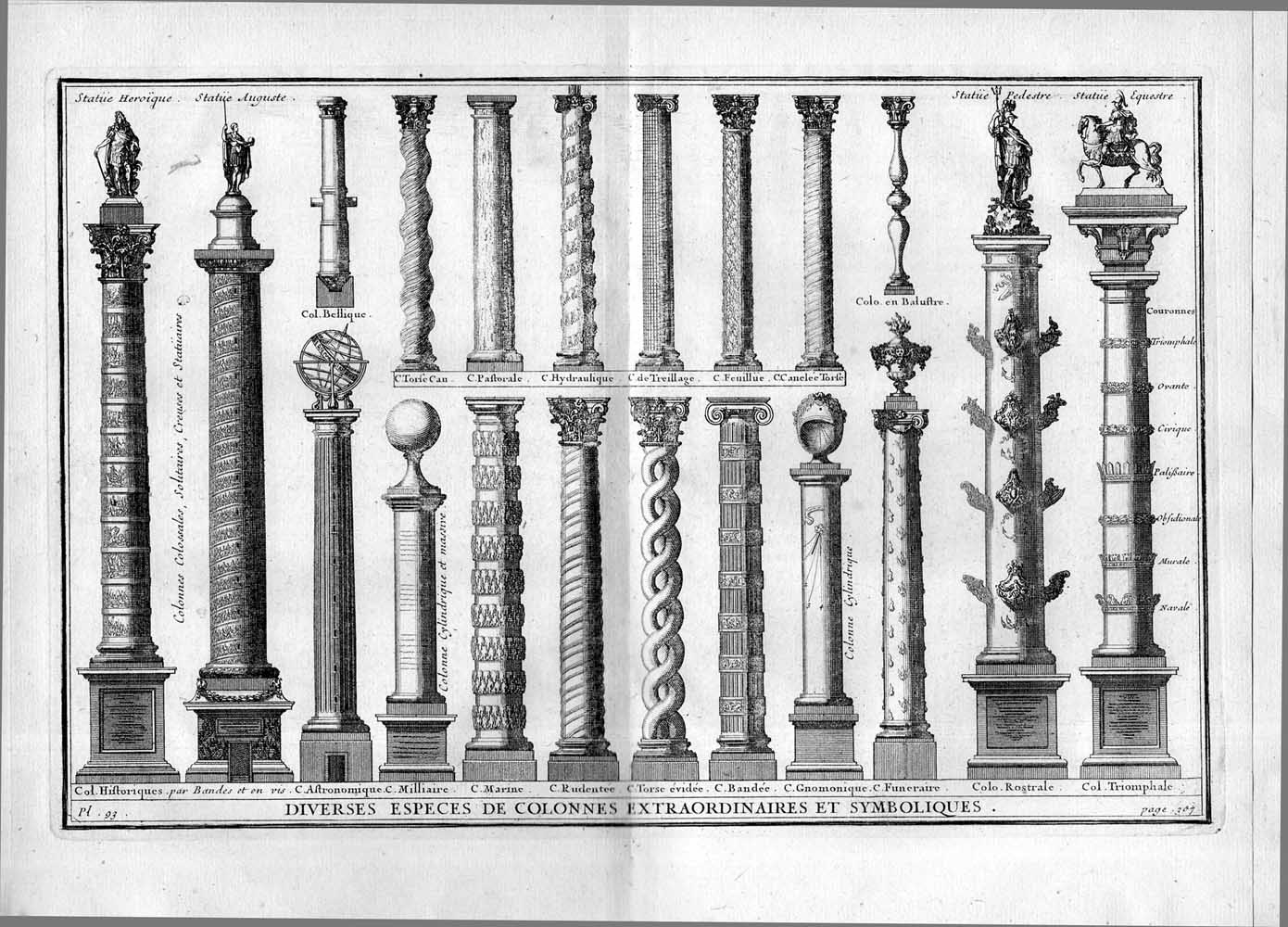

D’Aviler ajoute au traité de Vignola un chapitre sur les «diverses espèces de colonnes extraordinaires et symboliques». Ce chapitre conclut le long traité sur les cinq ordres et leurs proportions, composition et utilisation. Il introduit ainsi un point de vue particulier sur les colonnes. Au lieu d’une classification basée sur les proportions et ornements traditionnellement associés aux cinq ordres, d'Aviler regroupe des colonnes selon des critères à la fois formels et fonctionnels.

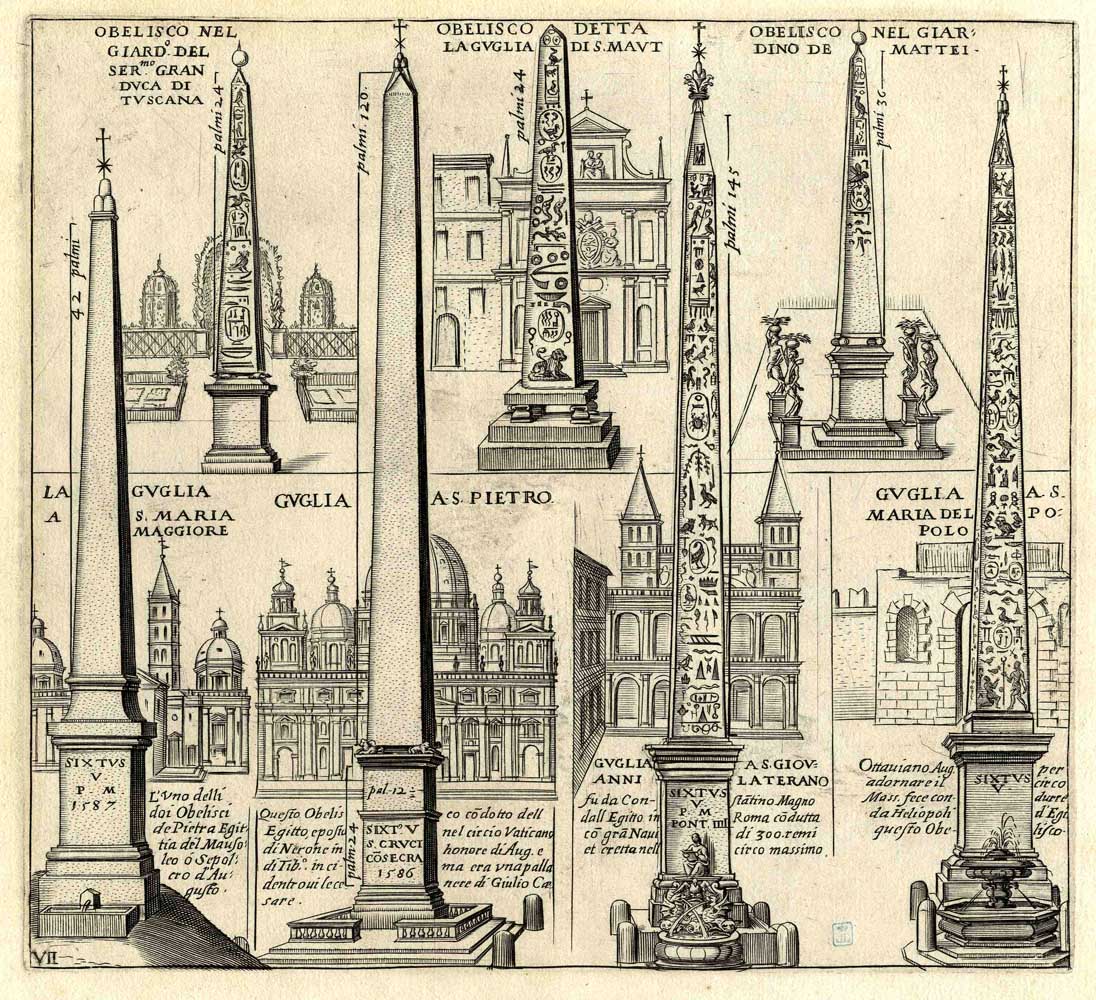

D’un côté, on retrouve des formes qui s’écartent de l’apparence monolithique des colonnes classiques pour assumer des silhouettes torses, tressées ou bossées; de l’autre, des colonnes qui doivent leur apparence à leur signification symbolique, en tant que trophée de guerre, instrument scientifique ou monument pour des grands hommes. Il y a des supports pour des statues, tels que les colonnes de Trajan et d’Antonin, ou des colonnes qui se dressent avec une iconographie particulière, faisant référence aux batailles terrestres ou navales. On voit d’ailleurs facilement la filiation de la planche D’Aviler avec des gravures produites par les papes romaines comme Sixtus V (1585–90) pour célébrer leur règne, et qui regroupent les obélisques et colonnes qu’ils ont fait ériger.

Le même thème est abordé un demi siècle après d’Aviler par Piranèse, quand il compose une gravure regroupant des colonnes honorifiques dans un cadre architectural composé de bâtiments érigés pour rendre hommage aux dieux et héros.

Le chapitre sur les «diverses espèces de colonnes extraordinaires et symboliques» propose alors de voir les colonnes non pas comme la grammaire de base de l’architecture classique, où les éléments du piédestal, base, colonne, chapiteau, architrave, etc. constituent à la fois un code génétique de toute l’architecture ainsi que son ornement principal. Ces «colonnes extraordinaires et symboliques» sont moins issues d’une tradition architecturale que d’un système de représentation lié étroitement à l’art de la sculpture comme il était compris par les civilisations de l’Antiquité et de la Renaissance: le medium qui éternise la vertu dans une matière durable pour la rendre présente dans l’espace public. Ce medium était d’ailleurs l’objet d’une réflexion fondamentale à la période laquelle d’Aviler a produit son Cours. En 1688 François Lemée publie son Traité des statues, qui cherchait à légitimer l’usage des statues honorifiques par Louis XIV que certains jugeaient excessif et proche de l’idolâtrie; ce débat influencera le discours sur les monuments publics jusqu’à la Révolution. S’il reste à voir si d’Aviler a eu l’intention de se positionner dans cette discussion, son choix d’inclure les «colonnes extraordinaires et symboliques» indique au moins sa conscience d’un usage monumental des colonnes et de la parenté des colonnes avec des pratiques honorifiques.

Dans ce sens, le traitement des «colonnes extraordinaires et symboliques» dans un chapitre à part opère un double mouvement au sein du Cours d’Architecture. D’un côté, il semble suggérer que ce mélange assez hétérogène de colonnes ne fait pas partie du système des cinq ordres proprement dit; elles sont littéralement d’un autre ordre, fondées dans une autre logique que celle des proportions et ornements qui définissent le dorique, etc. De l’autre côté, il met en avant le potentiel symbolique des colonnes, ouvrant ainsi la question de la signification symbolique des cinq ordres. Cette association étroite des colonnes classiques avec les symboliques est renforcée par la décomposition des ordres qui s’opère au sein des traités produits dans le sillage de Vignola: les colonnes des cinq ordres ne sont pas représentées comme une partie d’un bâtiment ou d’une construction, mais en tant que colonnes isolées et ensuite décomposées. La feuille avec les «colonnes extraordinaires et symboliques» est construite selon ce dispositif de représentation. Ces colonnes apparaissent ainsi comme une extension du système architectural des cinq ordres, telles les balustrades, les moulures et les corniches que d’Aviler décrit en détail.

Cette double relation des «colonnes extraordinaires et symboliques» avec les cinq ordres conventionnels relève deux aspects essentiels de la théorie des ordres comme elle se développe depuis le début du 16e siècle: une tendance vers la normalisation des cinq ordres, soutenu par la publication de traités illustrés fournissant des représentations exactes et reproductibles, comme la Regola de Vignola, et une réflexion poussée sur leur application appropriée dans l’architecture, qui dépendrait non seulement de leurs proportions et formes (leur qualité esthétique), mais aussi de leur signification potentielle. Ces deux aspects sont étroitement liés, dans la mesure où des significations peuvent être attribuées aux ordres seulement à condition qu’ils fassent partie d’un système formel cohérent.

L’idée qu’il soit possible de définir un tel système, à la fois étanche et complet, est formulée pour le première fois dans la lettre que Raphael aurait écrit au pape Léon X entre 1516 et 1519 pour lui expliquer comment il voulait aborder la tâche de reconstruire, sur papier, les bâtiments de la Rome antique. Dans une des versions de cette lettre, l’artiste conclut:

«À propos de ces derniers (les ornements de l’architecture), il n’y a pas lieu de dire grand-chose sinon qu’ils dérivent tous des cinq ordres qu’utilisaient les Anciens, c’est-à-dire le dorique, l’ionique, le corinthien, le toscan et l’attique. De tous, le dorique est le plus ancien. Il fut inventé d’abord par Doros, roi d’Achaïe, alors qu’il édifiait à Argos un temple dédié à Junon, puis [il fut perfectionné] en Ionie, alors qu’on construisait le temple d’Apollon, en donnant aux colonnes doriques les proportions de l’homme, d’où furent tirées symétrie, fermeté et belle mesure, sans aucun autre ornement. Mais au temple de Diane, on changea les formes, ordonnant les colonnes sur les mesures et proportions de la femme; et on composa le temple à l’imitation du corps féminin avec de nombreux ornements dans les chapiteaux, dans les bases et dans tout le tronc, ou plutôt le fût. Cet ordre fut ionique; mais les colonnes que l’on appelle corinthiennes sont plus fines, plus délicates et faites pour imiter la grâce et le finesse virginales; leur inventeur fut Callimaque, à Corinthe, d’où leur nom de corinthiennes. Vitruve parle longuement de l’origine et de la forme de toutes les colonnes; et nous lui renvoyons ceux qui désireraient plus d’informations à ce sujet, etc.

Outre les trois genres d’ornements précédents, il en existe encore deux, l’attique et le toscan, qui ne furent guère utilisés par les Anciens. Le genre attique présente des colonnes à quatre faces. Le toscan ressemble beaucoup au dorique, etc. Et l’on trouvera encore des édifices composés de plusieurs manières, associant par exemple l’ionique et le corinthien, le dorique et le corinthien, le toscan et le dorique, selon ce que le praticien jugeait correspondre le mieux à son intention, tout particulièrement dans le cas des temples.»

Ce passage est fondateur à plusieurs égards. Tout en affirmant qu’il n’existe que cinq ordres, il reconnaît que l’architecture Ancienne contient des ordres composés; Raphaël affirme alors qu’il est possible de définir avec précision des ordres, mais que cette définition ne suffira pas pour comprendre ou créer toute l’architecture all’antica. En même temps, il y a une séparation nette entre les trois ordres du dorique, ionique et corinthien, identifiés comme les ordres grecs originaux, et l’attique et toscan, ainsi que le composé, qualifié implicitement comme des additions romaines; dans les trois siècles qui vont suivre, cette distinction gagnera seulement en importance. Finalement, la provenance grecque des trois premiers ordres est attestée par des mythes d’origine connus à travers le seul traité d’architecture parvenu de l’Antiquité, le De Architectura de Vitruve, comme Raphaël l’écrit. Ces mythes attachent au dorique, ionique et corinthien des lieux d’origine (qui expliquent leur dénomination), une histoire (le ionique est un perfectionnement du dorique) ainsi que des analogies anthropomorphiques, avec la proportion du dorique basée sur celle de l’homme, la proportion et l’apparence du ionique sur la figure de la femme, et l’élégance du corinthien dérivée de la figure de la jeune fille.

Vitruve raconte ces mythes d’origine des ordres au début du quatrième livre de son De Architectura, quand il introduit l’ordre corinthien — le plus raffiné, mais incorporant des éléments doriques et ioniques. En mettant ainsi les ordres en relation, le récit suggère une évolution d’un ordre primitif et élémentaire vers des formes toujours plus raffinées et ornées. Cette hiérarchie implicite devient un véritable système architectural quand, dans le premier livre de son traité, Vitruve définit les propriétés essentielles du projet architectural. La propriété clef est la convenance, le rapport entre le bâtiment et le contexte dans lequel il existe. Vitruve distingue la convenance «suivant une règle, (…) l’habitude ou la nature.»

«Convenance suivant une règle. (…) Pour Minerve, Mars, et Hercule on fait des temples doriques, car pour ces dieux il convient, à cause de leur caractère guerrier, de construire des bâtiments sans fioritures. Pour Vénus, Flore, Proserpine et les nymphes des Fontaines, des temples construits selon le style corinthien auront, semble-t-il, les caractéristiques appropriées, car, pour ces déesses, à cause de leur caractère tendre, des réalisations un peu graciles, fleuries, ornées de feuilles et de volutes, contribueront, semble-t-il, à une légitime convenance. Pour Junon, Diane, Liber Pater et tous les dieux similaires, on tiendra compte de leur caractère intermédiaire en construisant des temples ioniques, car le principe de leurs caractéristiques les mettra à l’écart à la fois de la sévérité habituelle du dorique et de la tendresse du corinthien.»

À travers la convenance, les ordres sont étroitement liés au caractère et à la signification des bâtiments — un système symbolique caractérisé par le genre associé aux ordres mais surtout à leur degré d’ornementation; c’est l’ornemental qui définit leur signification potentielle. Au cours de la Renaissance ce système a été adapté aux exigences actuelles. Par exemple, dans les Regole generali di architettura sopra le cinque ordini, publié en 1537, Sebastiano Serlio explique comment les règles de la convenance des ordres peuvent être appliquées aux sanctuaires dédiés aux saints et saintes de la religion chrétienne, en remplaçant les dieux anciens par le Christ et les martyrs, et les déesses par la Vierge Marie et les saintes.

C’est probablement le souci de la convenance, ou plutôt l’invitation que la convenance présente aux architectes d’exploiter les moyens formels à leur disposition pour projeter une architecture expressive, qui explique la variété énorme dans les ordres que l’on trouve dans l’architecture du 16e siècle, certainement en France ou le vocabulaire classique se marie aux structures et ornements gothiques. Cette liberté ne manque pas de provoquer des soucis. Dans son Parallèle del’architecture antique avec la moderne(1650) Roland Fréart de Chambray fustige l’invention capricieuse de constants nouveaux ornements, phénomène qu’il attribue à l’ignorance des ouvriers et au désir pervers des architectes pour la nouveauté — la cible est Michel-Ange. Chambray professe un retour «aux sources», qu’il situe dans une Grèce ancienne alors largement inconnue. Cette Grèce devient le locus imaginaire d’une pureté absolue, où il n’y a que trois ordres dont les proportions et ornements sont d’une beauté garantie par la noblesse du peuple qui les a découverts.

Fréart de Chambray propose ainsi la possibilité d’expliquer les ordres comme le résultat d’une imitation raffinée de prototypes qui sont, en dernier lieu, issus de la nature même. Dans Fréart, il n’est pas question d’une convenance qui lierait l’architecture à des référents dans le monde des hommes ou des dieux; le modèle ultime de l’architecture est la nature, et c’est de ce modèle que les ordres puisent leur signification. Si cette hypothèse est testée (et réfutée) par plusieurs auteurs dès la fin du 17e siècle, elle acquiert une popularité énorme avec la publication de l’Essai sur l’architecture par Marc-Antoine Laugier en 1753. Laugier décrit la naissance de l’architecture comme le résultat d’un processus rationnel, ou l’homme a agi exactement comme l’aurait fait la nature: il construit une «petite cabane rustique» en choisissant quatre branches qu’il érige en quadrangle, sur lesquelles il en pose quatre autres comme architraves, sur lesquelles il pose un toit. Ce mythe d’origine explique les ordres comme une imitation directe de la nature, sans l’intermédiaire d’une civilisation ancienne telle que la Grèce, et justifie les éléments et ornements des ordres comme le résultat nécessaire de ce processus d’imitation. Ainsi, les ordres tirent leur signification de leur lien étroit avec un modèle primitif.

L’insertion du chapitre sur les «diverses espèces des colonnes extraordinaires et symboliques» par d’Aviler peut être lu comme une extension de la position de Chambray: que la légitimité des ordres est fondée dans leur rapport avec des modèles précis, qu’ils soient la nature, l’Antiquité ou des symboles et artefacts humains.

Mais c’est le 18e siècle qui voit le développement d’un narratif situant l’origine des ordres non pas dans la construction, l’imitation de la nature ou de l’Antiquité, mais entièrement dans l’expression symbolique. Dans ses Lettres sur l’architecture des Anciens et celle des Modernes (1787), Jean-Louis Viel de Saint-Maux postule l’existence d’une société agricole mondiale et homogène avant l’ère classique. Cette société aurait choisi d’articuler ses lois et d’enregistrer les données essentielles à l’agriculture avec des pierres érigées dans le paysage — Viel considère le fait que l’on trouve des pierres solitaires partout dans le monde comme preuve des ses conjectures. Il écrit:

«Il est de ces pierres qui portent les hiéroglyphes des lois, que ces peuples appellent ordonnances de Dieux, d’où dérivent sans doute parmi nous, qui avons tout puisé des peuples agricoles, les mots, ordre de colonnes, ouordre d’Architecture.»

Ce mythe d’origine des ordres (qui aboutit à une explication du développement historique de l’architecture) est généralisé dans un texte extrêmement influent, le chapitre «Ceci tuera cela» de Notre Dame de Paris(1831/2) de Victor Hugo. Là, l’architecture entière est attribuée à une origine symbolique: le désir humain d’enregistrer et conserver ses pensées explique l’émergence de structures en pierre:

«L’architecture commença comme toute écriture. Elle fut d’abord alphabet. On plantait une pierre debout, et c’était une lettre, et chaque lettre était un hiéroglyphe, et sur chaque hiéroglyphe reposait un groupe d’idées comme le chapiteau sur la colonne. Ainsi firent les premières races, partout, au même moment, sur la surface du monde entier. On trouve la pierre levée des Celtes dans la Sibérie d’Asie, dans les pampas d’Amérique. Plus tard on fit des mots. On superposa la pierre à la pierre, on accoupla ces syllabes de granit, le verbe essaya quelques combinaisons. Le dolmen et le cromlech celtes, le tumulus étrusque, le galgal hébreu sont des mots. Quelques-uns, le tumulus surtout, sont des noms propres. Quelques fois même, quand on avait beaucoup de pierre et une vaste plage, on écrivait une phrase. L’immense entassement de Karnac est déjà une formule tout entière.

Enfin on fit des livres. (…)»

L’analogie entre la langue et l’architecture était déjà suggérée dans plusieurs traités sur l’architecture du 16e siècle. D’Aviler la rend explicite quand il écrit que «les Moulures sont à l’Architecture ce que les Lettres sont à l’Écriture» (Cours I, i). Mais Hugo tourne cette analogie contre le système même des ordres; «ceci tuera cela» signifie que le livre tue l’architecture. Depuis l’invention de l’imprimerie, la pensée humaine s’exprime à travers le livre. L’architecture est forcée de se contenter de la répétition insipide de formes qui avaient du sens au moment de leur invention, mais ne retiennent aucun lien avec la culture et la société qui les entoure. En tant que symptômes de la récupération aveugle de formes anciennes à la Renaissance, les ordres — symboles vidés de sens — signifient maintenant la mort de l’architecture.

Bibliographie élémentaire

- Linda Bleijenberg, Maarten Delbeke, «The afterlife of Vitruvian origin myths in 18th-century conjectural histories of architecture.» Arethusa 49 (2016): ?199–213.

- Maarten Delbeke, «A book accessible to all». AA Files 69 (2014): 118–122.

- Roland Fréart de Chambray, Parallèle de l’architecture antique avec la moderne suivi de Idée de la perfection de la peinture, ed. Frédérique Lemerle, Milovan Stanic. Paris: ENSBA, 2005.

- Bettina Köhler, «Cours d’Architecture qui comprend les Ordres de Vignole von Charles Augustin D'Aviler» Architektur ist die Kunst, gut zu bauen: zum. Berlin: Mann, 1997.

- John Onians, Bearers of Meaning. The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance. Princeton University Press: Princeton, 1988.

- Yves Pauwels, Aux marges de la règle. Essai sur les ordres d’architecture à la Renaissance. Wavre: Mardaga, 2008.

- Alina Payne, The Architectural Treatise in the Italian Renaissance. Architectural Invention, Ornament and Literary Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

- Elisa Romano, La capanna e il tempio: Vitruvio o dell’architettura. Palermo: Palumbo, 1990.

- Richard Wittman, «The Hut and the Altar: Architectural Origins and the Public Sphere in Eighteenth-Century France.» Studies in Eighteenth-Century Culture 36 (2007): 35–59.